做又红又专的会计

11月1日财政部发布《关于征求<会计人员职业道德规范(征求意见稿)>意见的函》,很多人看到这个消息可能感到有点意外,会计职业道德不是天天讲、月月讲、年年讲,逢会必讲,培训必讲吗?之前会计从业资格考试也是必考内容,难道以前没有《会计人员职业道德规范》吗?

你别说还真没有!

在我国“会计(人员)职业道德”基本是改革开放以后才有概念,80年代初已开始广泛讨论,最早的会计职业道德规范文件是从注册会计师开始的,1992年9月中注协发布《中国注册会计师职业道德守则(试行)》。但注册会计师毕竟主要从事审计业务,执业行为与一般会计人员工作有很大的不同,因此该《守则》并不适用于全体会计人员。直到1996年6月财政部发布《会计基础工作规范》,将“会计人员职业道德”单独列为一节,共有八条。1999年修订《会计法》时增加“会计人员应当遵守职业道德”一句。

虽然会计职业道德写入法规较晚,但会计毕竟要经手钱款,有其职业的特殊性,对道德品质天然就有较高的要求。

上面这段话很具有时代特色,很多人可能以为是“语录”,实际上这是法规。只是学习过这条法规的会计人员应该都已退休。这段话出自1978年9月12日国务院发布的《会计人员职权条例》(国发[1978]175号)第一章总则的第四条。

如果说这条法规也属于职业道德的范畴,不知你是否认可?但好像财政部是这样认为的,不信你看这次征求意见稿的第一条正文的第一句“坚定理想信念”与上面这段话是不是异曲同工,或者说是高度概括。

这次《会计人员职业道德规范(征求意见稿)》确实够精炼,加上标题都不到280个字,比1996年的《会计基础工作规范》“会计人员职业道德”这节字数还少,应该算是字数最少的会计规范文件吧。这与市面上动不动就几百页讨论会计职业道德的书形成了鲜明反差。不知后续会不会有解读之类的配套文件发布。

1978年的《会计人员职权条例》发布在改革开放前夕,三个月后十一届三中全会召开。这份《条例》最具历史意义的影响就是开启了会计职称评定的大门。

新中国成立初期,1951年东北大区制定了《会计人员任用标准(草案)》将会计人员标准划分为:总会计师、会计师、一等会计员、二等会计员、三等会计员五档,这是已知新中国最早的一份会计职称评定文件。1963年1月国务院发布的《会计人员职权试行条例》也规定有:“会计人员应根据本人的工作能力,确定技术职称及等级”。但实际上会计职称评定工作并没有在全国范围内广泛开展。1978年《会计人员职权条例》规定:

第五章 技术职称

十四、凡拥护党的领导,积极为社会主义事业服务,并具有下列条件的会计人员,分别授予总会计师、会计师、助理会计师和会计员的技术职称。

总会计师:具有较高的经济核算和财务会计专业知识,能够组织和领导一个大、中型经济单位的经济核算和财务会计工作,并有较丰富工作经验的人员。(1980年2月财政部发出通知将“总会计师”职称变更为“高级会计师”)

会计师:具有较高的财务会计专业知识,能够组织一般经济单位的财务会计工作,并有多年工作经验的人员。

助理会计师:具有一定的财务会计专业知识,熟悉财务会计业务,能够独立担负主要财务会计工作的人员。

会计员:具有一般的财务会计专业知识,能担负一般财务会计工作的人员。

会计人员的技术工资等级,由国家劳动总局会同财政部比照工程技术人员的办法,另行规定。

十五、总会计师由所在单位提名,报上级机关批准授予,并按隶属关系报财政部或省、市、自治区财政局备案。会计师由所在单位提名,报上级机关批准授予。助理会计师、会计员由所在单位评定授予。

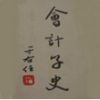

虽然规定仅有简单的二条,但足以影响全国广大从事会计工作的人员。1979开始全国各地陆续开展会计职称评定工作并颁发证书。前面展示的那张“又红又专”法规图片实际就是1980年长沙市会计职称证书的扉页,证书内页如下:

当时职称证书全国并没有统一的样式,但早期证书大多很明确注明颁发依据就是《会计人员职权条例》第十四、十五条。上面这张证书持有人被评为二级会计员,事实上从国家法规层面并没有规定对“会计员”进行分级,但很多地方操作时对“会计员”进行了分级。有的地方分为一级、二级两个层级,有的地方分为三个层级,有的地方甚至分为四个层级。今天会计职称体系中早已没有了“会计员”。这张证书还有个很具有时代特征的元素就是“革命委员会”的公章。其实这枚公章不应该出现在这个时间里,1979年7月全国就已取消了“革命委员会”名称,估计是长沙市二商业局在一年多时间里还没有来得及更换公章。

目前本人见过最早的会计职称证书都已是1979年下半年,大家有见过更早的会计职称证书吗?欢迎赐教!

阅读平台上看视野

阅读平台上看视野